|

太阳能分析

|

太阳能分析

|

太阳能分析

|

太阳能分析

来源:光伏头条

时间:2025-09-28

2025年9月9日,四川省正式启动电力现货市场结算试运行。9月18日首次出现负电价,到9月20日至21日连续全天负价,直至9月22日19时电价才恢复正值,长达67个小时的负电价周期创下国内纪录。

其中9月20日表现最为极端,全天出清价格均低于零,最高价格为-34.87元/兆瓦时,最低价格触及市场下限-50元/兆瓦时,且有56个时段维持在价格下限水平。

这一现象并非偶然,而是多重因素叠加的必然结果,既释放出电力市场转型的关键信号,也为光伏新能源行业发展带来新的挑战与机遇。

负电价:电力供需市场的风向标

所谓负电价是指在电力市场中,出清价格低于零的情况。电力现货市场负电价的出现,本质上是电力供需关系的反映。

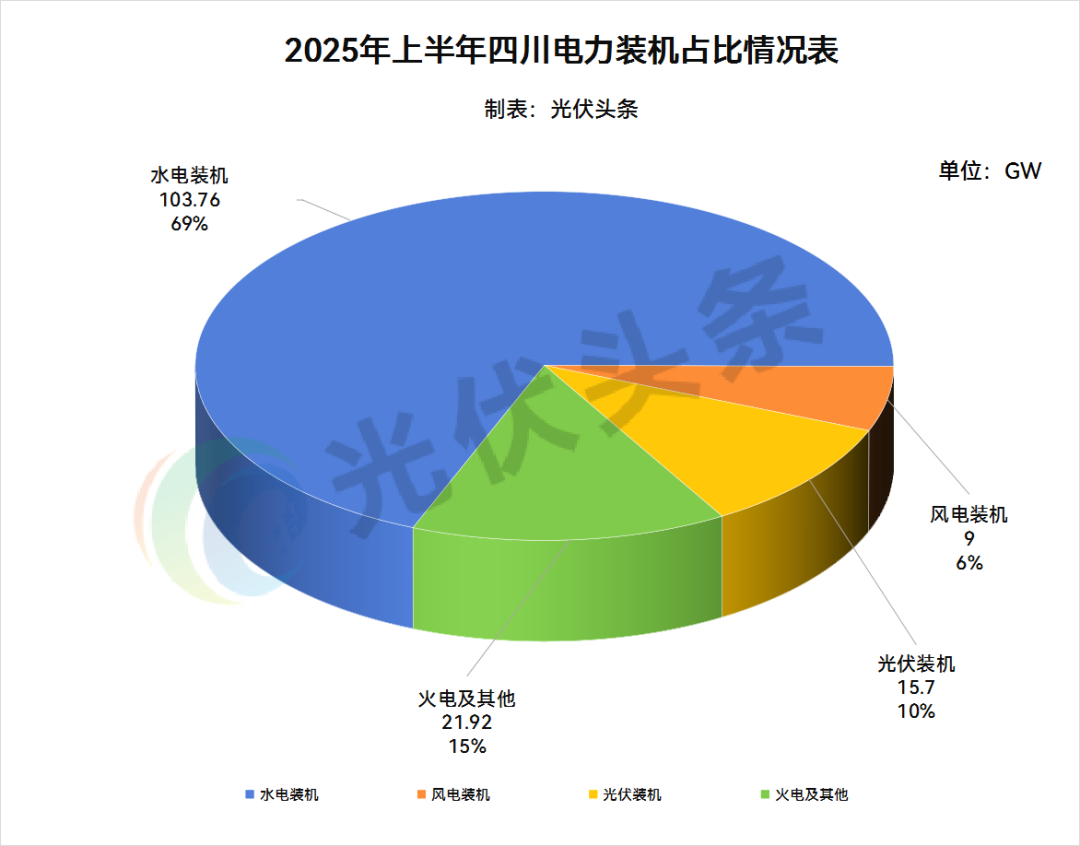

以四川为例,作为"水电第一大省",截至今年上半年,水电装机占比达69%,水电出力直接决定电力供应基本面。2025年9月,四川全网来水较去年同期偏丰近6成,部分有库容的水电站蓄水已满,即便具备调节能力的水电也不得不通过申报负价发电缓解库容压力。

与此同时,光伏等新能源装机规模持续扩张加剧了供给压力。截至2025年6月底,四川光伏装机容量已达1570万千瓦,风电装机900万千瓦,新能源在全省装机占比16%。光伏发电边际成本近乎为零的特性,使其在市场竞争中具备天然优势,即便申报负价仍可通过补贴或绿电交易获得收益,进一步放大了供给过剩效应。

电力供给端蓄力的同时,电力需求侧相对低迷,促成了负电价的产生。9月四川持续阴雨、气温下降,工业生产负荷平稳回落,居民制冷用电需求骤减,9月20日当日最高负荷仅4100万千瓦,最低负荷跌至3365.8万千瓦,日均最大负荷较去年同期下降13%。

在此背景之下,9月19日至21日,四川全省电力供需比分别达到1.44、1.48、1.51,电力供给严重大于需求的格局直接导致负电价出现。

行业信号:市场发挥作用,新能源消纳压力释放

连续负电价如同电力市场的"晴雨表",不仅揭示了当前光伏新能源发展面临的现实问题,更传递出电力市场化改革深化过程中的关键信号。

新能源消纳压力进入集中释放期

负电价最直接的警示是光伏等新能源消纳面临严峻挑战。四川可再生能源装机中,不具备调节能力的电源占比近 50%,光伏、风电的波动性与不可预测性,在水电大发的叠加效应下,极易引发时段性供大于求。正如国家能源集团技术经济研究院柴玮所言:"未来新能源装机仍要快速发展的情况下,出现负电价的频率会更高。"这表明新能源消纳已从 "阶段性问题" 转向 "系统性挑战",亟需构建适配高比例新能源的消纳体系。

市场价格机制已发挥调节效能

负电价的出现本质是市场机制作用的体现,是电力现货价格 "能涨能跌" 的正常表现。同时负电价并不等于负电费!诚如国家能源局相关司局负责人接受公开采访时表示:"现货市场短时出现负电价,在综合中长期市场、新能源补贴及煤电容量电价等因素后,仍会以正电价结算,不会出现 " 付费发电 "",且现货市场交易电量占比通常不足 10%,中长期合约保障了收益 "基本盘"。这种价格波动与今年一季度,欧洲市场负电价时段同比增长103% 的趋势一致,反映了新能源占比提升后电力市场的典型特征,也证明市场化定价已能有效反映资源稀缺程度。

2025年上半年,包括山东、四川、浙江、山西等地相继出现负电价或者电价下限,负电价有成为常态的迹象!10月11日,2025第十届光伏产业大会将于在上海启幕!届时将邀请行业权威专家,电站端企业,分析、探讨新形势下新能源电价的走势、负电价如何应对等内容,助力光伏行业高质量发展。

应对举措:配储、绿电直连、零碳园区

面对负电价带来的行业变革,光伏新能源企业需从技术升级、市场运营、生态构建等多维度建立长效应对机制,将市场挑战转化为发展机遇。

强化技术协同,提升出力灵活性

光伏企业应加快与储能技术的深度融合,通过"光伏+储能"模式平抑出力波动,规避负电价时段的收益损失。一方面可配置储能系统,在电价低谷时储存电能,在电价回升后并网出售,通过"低买高卖"实现收益优化;另一方面可探索源网荷储一体化发展模式,拓展电力消纳渠道。同时,提升光伏电站的智能化调度水平,利用精准预测技术调整出力策略,在负电价时段合理降低发电功率,减少无效发电成本。

优化市场运营,构筑有效交易体系

在市场化交易层面,企业需构建"中长期合约+现货市场"的组合策略。优先签订中长期固定电价合约,保障90%以上基础电量的稳定收益,降低现货市场波动风险。对于参与现货交易的电量,建立动态报价机制,结合气象预测、负荷变化等数据灵活调整申报价格,避免非理性低价竞争。此外,积极参与辅助服务市场,通过提供调频、备用等服务获取额外收益,弥补电能量市场的收益波动,形成多元收益结构。

深耕绿电直连与零碳园区场景,拓展就地消纳路径

绿电直连与零碳园区是破解负电价、提升消纳效率的关键场景。在工业领域,光伏企业可与高耗能行业(如钢铁、化工、数据中心)签订绿电直连协议,通过专线供电实现 "光伏电力就地消纳"—— 在负电价时段为企业提供低价绿电,降低企业用电成本的同时,消化光伏过剩出力;在园区层面,可主导打造 "零碳园区" 示范项目,整合分布式光伏、储能、充电桩、微电网等资源,构建 "自发自用、余电上网" 的闭环体系,通过园区内负荷错峰,提升光伏就地消纳率。这种模式不仅能规避电网电价波动风险,还能通过碳减排量交易、绿电溢价等方式提升项目收益,形成 "发电 - 消纳 - 收益" 的良性循环。

推动生态共建,完善多能耦合体系

单个企业难以破解系统性消纳难题,需构建多主体协同生态。光伏企业应加强与水电、火电企业的调度协作,建立跨电源类型的联合调度机制,在水电大发时段主动调整光伏出力,换取枯水期的消纳支持;与电网企业合作优化并网方案,参与微电网、虚拟电厂建设,提升分布式光伏的就地消纳率;同时积极建言献策,推动地方完善容量补偿、辅助服务等配套机制,为光伏新能源营造更稳定的市场环境。

写在最后

四川连续负电价并非光伏新能源行业的"终局预警",而是能源转型进入深水区的必然现象。它既揭示了新能源消纳、机制建设等亟待解决的问题,也为行业高质量发展指明了方向。光伏新能源企业唯有主动拥抱市场化变革,通过技术升级提升灵活性,通过精准运营防控风险,通过生态共建破解瓶颈,才能在"能涨能跌"的市场环境中站稳脚跟。随着配套机制的逐步完善和产业生态的持续成熟,光伏新能源将在电力市场中实现从"规模扩张"到"质量提升"的跨越,为能源低碳转型提供更坚实的支撑。

来源:光伏头条

国际太阳能光伏网声明:本文仅代表作者本人观点,与国际太阳能光伏网无关,文章内容仅供参考。凡注明“来源:国际太阳能光伏网”的所有作品,版权均属于国际太阳能光伏网,转载时请署名来源。

本网转载自合作媒体或其它网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。如因作品内容、版权和其它问题请及时与本网联系。

江西省发展改革委 23小时前

光伏头条 2026-01-04

国家发展改革委 2025-12-26

天合富家 2025-12-25

漳州开发区经济发展局 2025-12-19

国家发展改革委 2025-12-12

![]() 图片正在生成中...

图片正在生成中...